わたしたちが着ているこの洋服だって、布と呼ばれている一片のかたまりになるために、無数の糸が絡み合って織られている。意識を小さくして糸が組み合わさった仕組みを探ろうとしても難しい。でも機械化される前には、たしかに人間が手で紡いでいたはずだ。

日本でだって。

新潟県南魚沼市には、ユネスコに無形文化遺産登録された織物がある。

「越後上布(えちごじょうふ)」だ。

「東の越後、西の宮古」といわれ、上布(平織りの麻布)の最高級品。

その歴史は古く、731年に朝廷に宝物として献上された記録が残っているほど。「白越」「白布」ともいわれた贅沢品の代名詞で、その後改良が加えられ昭和初期には一世を風靡したといわれている。

かつてはこれをつくる織元が45軒ほどあったそうだけど、現在はわずか9軒。

その中でゆいいつ、いまも従業員を雇い、伝統を守っている「酒井織物」へお邪魔してきた。

雪国観光圏の紡ぎ方(閉じる)

投稿: 2018年4月7日

わたしたちが着ているこの洋服だって、布と呼ばれている一片のかたまりになるために、無数の糸が絡み合って織られている。意識を小さくして糸が組み合わさった仕組みを探ろうとしても難しい。でも機械化される前には、たしかに人間が手で […]

投稿: 2018年4月8日

「雪のように白い肌」とはよくいうが、雪は本当に白くさせる力があることをご存じだろうか。 それは、残念ながら美容ではなく、伝統的な麻の布に働く効果なワケだけど。 「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった 。」の書き出しで […]

投稿: 2018年4月8日

「新潟」といえば「雪国」ときて「米どころ」そして「酒どころ」と続くだろう。 新潟の日本酒と一口にいってもそのスタイルは多く、いまは「これが新潟の酒」とは断定しがたい。 そんな中でも「八海山」を知らない人は下戸でもなかなか […]

投稿: 2018年4月8日

みそも醤油も昔はしょっぱいばっかりで美味しくなかったらしい、と聞いたことがある。 基本的に塩で固めた保存食で、それは漬け物にもいえる。深い雪に閉ざされている間、なんとか食いつなぐ手段であって、渋々食べるものが転じてこのよ […]

投稿: 2018年4月8日

仕事で一度だけ、パークハイアット東京のスイートルームへいったことがある。 宿泊取材ではなく、そこに泊まるVIPとの打ち合わせで、だ。防犯を意識してかいくつかのエレベータを乗り継いでやっと到着するという別世界。マンションだ […]

投稿: 2018年5月10日

春の太陽が降り注ぎ、雪解け始める3月の新潟・津南町。 ひと冬雪の中でじっと美味しさを蓄えた「雪下にんじん」の収穫体験をしてきたよ。 畑の中で越冬したにんじんはどこが美味しいの? […]

投稿: 2018年5月14日

国道253号線から県道427号線に入ると、途端に道幅が狭くなる。 自然の都合に合わせた山道は突飛なほどの湾曲を描き、ハンドルをキツく切るたびに遠心力を感じ、それが山深さへの緊張感につながる。しばらくは人里もないだろう、こ […]

投稿: 2018年5月16日

新潟、十日町、雪国……と聞くと教科書で見たような「2階から出入りする豪雪地域」という印象が強いだろう。 もちろんそれも間違ってはいない。「なんでそんなに雪が降るのに暮らせるの?」「夏は暑いの?」などの疑問があふれかえるこ […]

投稿: 2018年5月17日

紙を手作りしていた時代、紙作りは冬の仕事だったそうだ。 いまみたいに「牛乳パック」の再利用で紙すきなんてもちろん出来ないから、木を育て、蒸し、皮を剥ぎ、茹でて、叩いて、線維を作り、やっと紙すきをする。 和紙の素晴らしさっ […]

投稿: 2018年5月28日

石油のような香りのする天然温泉がある、と聞いたら誰もが眉をひそめるだろう。 しかもそれが「日本三大薬湯」だというならば、温泉好きでなくとも手ぬぐい片手に立ち上がりかねない。 「草津温泉(群馬)」「有馬温泉(神戸)」に並ぶ […]

投稿: 2021年11月16日

新潟県の有名な温泉地「松之山」の近くに、赤さびで覆われた個性的な建物がある。里山科学館「森の学校 キョロロ」だ。 日本有数の豪雪地帯に数えられる十日町では、多いときでは30メートル近く雪が積もる。30メートルといえば、1 […]

ユネスコ無形文化財の麻布「越後上布」。その技術を生かした絹織物「塩沢紬」

創業昭和8年。戦時中も「技術保存指定工場」として稼働し、戦後の復興に寄与したという酒井織物。

現在は二代目酒井武さんによって伝統の手仕事が守られている。

まずはそれぞれの織物の違いを教えてもらった。

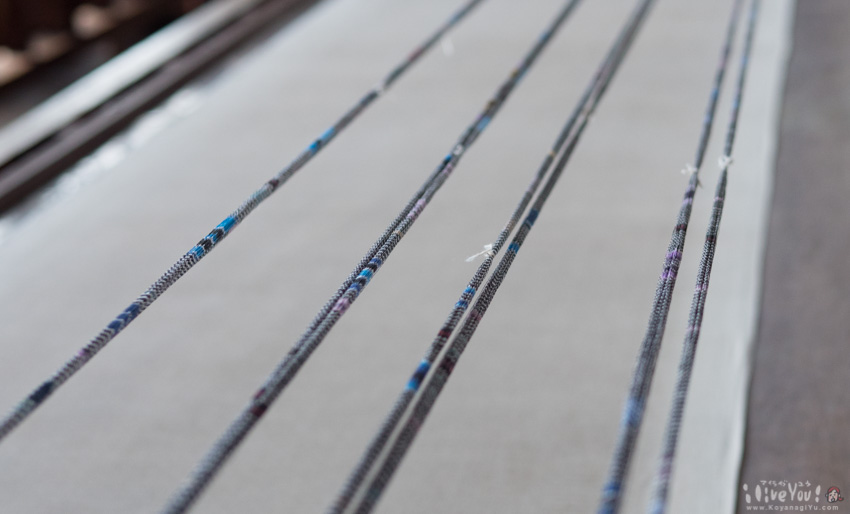

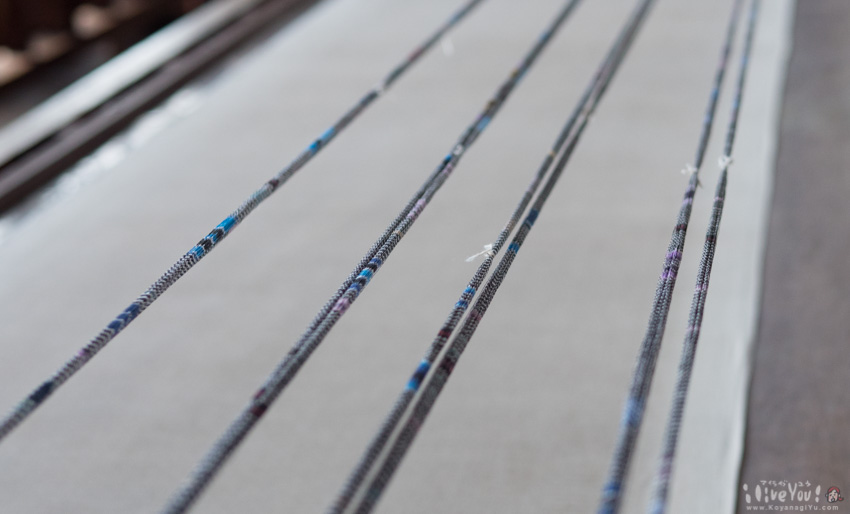

この写真だと、

上から

・日本最高級の麻布「越後上布」(ユネスコ無形文化遺産、国重要無形文化財)

・薄手の絹織物「夏塩沢」

・越後上布の技術を取り入れた絹織物「塩沢紬」(伝統的工芸品指定)

・湯もみによる“シボ”を加えた絹織物「本塩沢」(伝統的工芸品指定)

(一番下の赤いものは湯もみ前の本塩沢)

原材料ごとに並べてくれた

原材料ごとに並べてくれた

「越後上布」はなんで高級なの?

「越後上布」はカラムシ(苧麻・ちょまともいう)という植物の茎の線維を、細かく裂いてつなぎ合わせた糸を使った織物。糸が細くなればなるほど上質になるけれど、その分技術力が必要でより高価になる。技術の継承もさることながら、現在は原材量の生産が少なく年間80反程度の生産量となっているため「まぼろしの布」といわれ、そのお値段1000万円はくだらない。

「雪さらし」といわれる3月下旬にしか行うことが出来ない伝統の漂白方法で仕上げられる。

その様子も美しいもので、取材させてもらった。

雪のように白くなる幻想的な「雪さらし」という漂白方法には科学的根拠があった

蚕の登場で越後上布の技術を絹織物に応用した「塩沢紬」

塩沢紬は暖かくて軽いことが特徴で、縦糸に生糸(蚕の繭からでているホワホワしたやつ)、横糸に真綿手紡ぎ糸を使用することが、伝統工芸品として指定されている。だいたい布のために糸からつくるというだけで気が遠くなるのに、それをすべて手作業でやっているというのだから、途方もない気持ちになる。だって蚕の「生糸」はあまりに細すぎる。

強く撚った糸で縮ませて、生地に独特の風合い“シボ”を生む「本塩沢」

下に敷いてあるのは越後上布だけど

下に敷いてあるのは越後上布だけど

本塩沢の特長で会える「シボ」。この独特のでこぼこは、48cm幅に織り上げた生地を38cm幅に縮ませることでできあがる。

布同士がしっとりとくっつき合う“シャリ感”は裾捌きがよく、着ている人を優雅に見せる魅力がある。

ではその“シボ”をどうやって生んでいるのかというと、横糸を強く撚ることだ。

薄く溶いた米や海藻の糊で「のり付け」し、「追ねん」という作業で糸をさらに強く締め上げる。

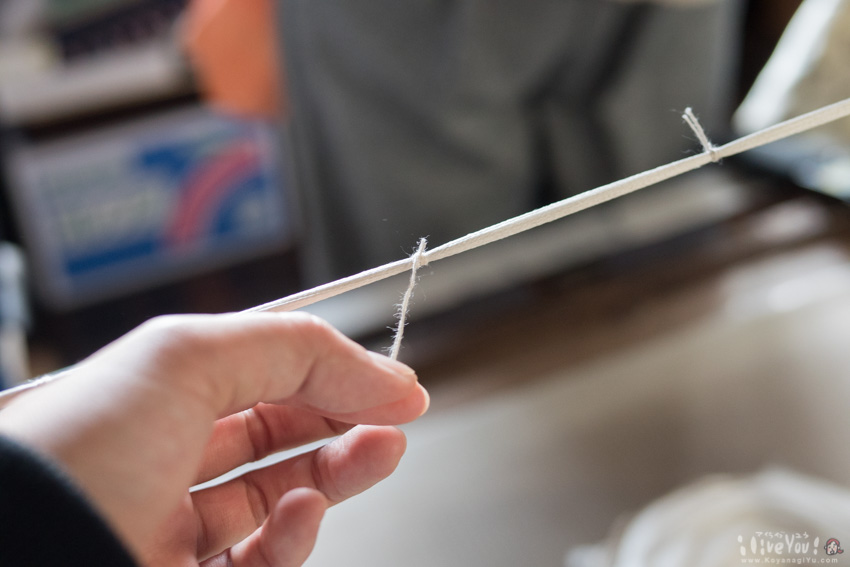

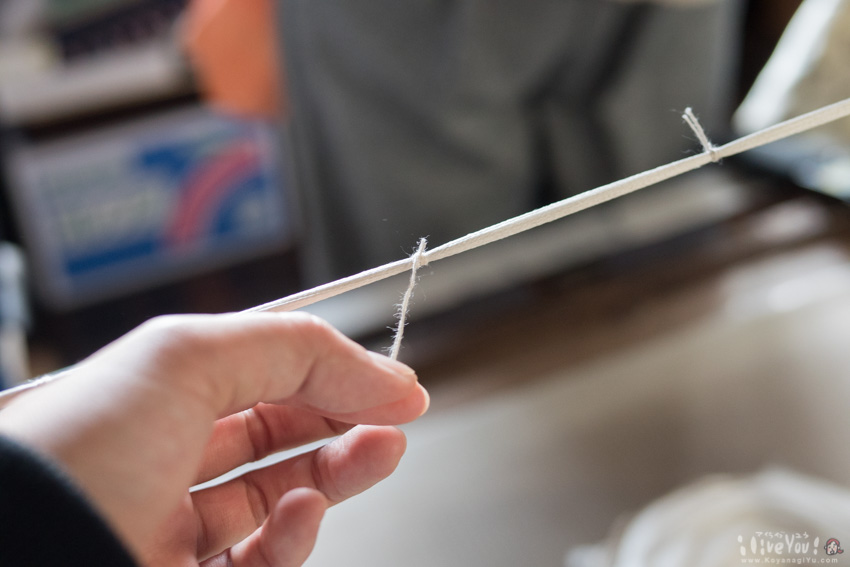

「ちょっと失礼します」と断って、酒井さんがその技法を見せてくれた。

指先で糸をこよりながら、口先をしゅうっと左から右へ。

糸をたるませるように両手を近づけたら、糸はツイスト状に絡み合った。これが強い撚りの力である。

⇒このとき使われる布海苔(ふのり)が「へぎそば」のつなぎに使われた。

知らなければたどり着けない。十日町の山中でいただく艶めく「へぎそば」そばや清兵衛

「そして、織り上がったあとには湯もみをして“シボ出し”をします」

途方もない作業工程に気が遠のきそうだ。

涼やかな透け感が上品な「夏塩沢」

麻織物に変わる涼やかな布地が求められ、絹でつくったのが「夏塩沢」だという。

透けるほど薄手ではあるけれど、上品な張りがある。その秘密はタテヨコ両方の糸を「本塩沢」でも使われた強撚糸で織っているからだそうだ。

良いものには理由がある、としみじみした。

雪国で育まれた伝統工芸品が出来るまで

越後上布が生まれたこの地は世界有数農豪雪地だ。もともとは、深い雪で閉ざされた閑散期に収入を得るために始めた工芸だったのだろう。それを文化遺産にまで磨き上げてしまった雪の深さと雪国の人の粘り強さには恐れ入る。

実際に作業しているところを見学させてもらった。

フォトギャラリーとして写真を並べておこう。手仕事は美しい。

(写真はクリックで拡大表示される)

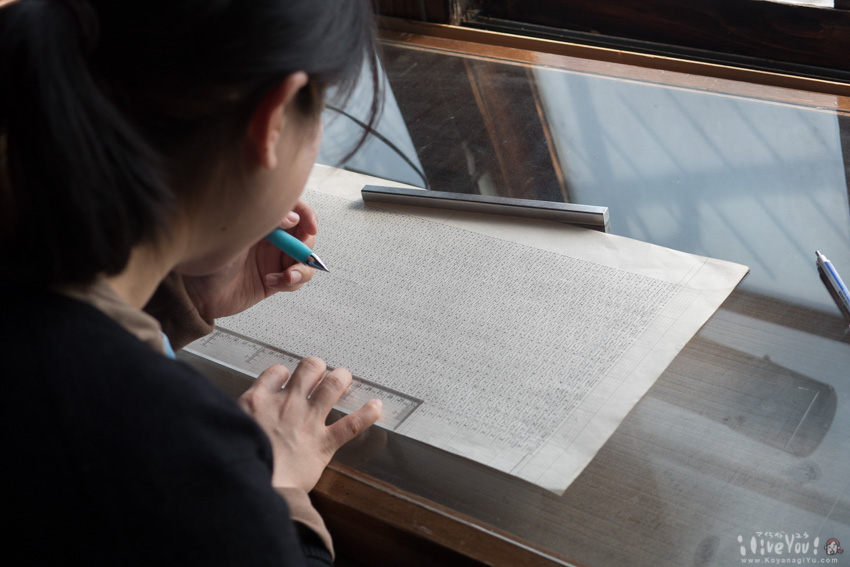

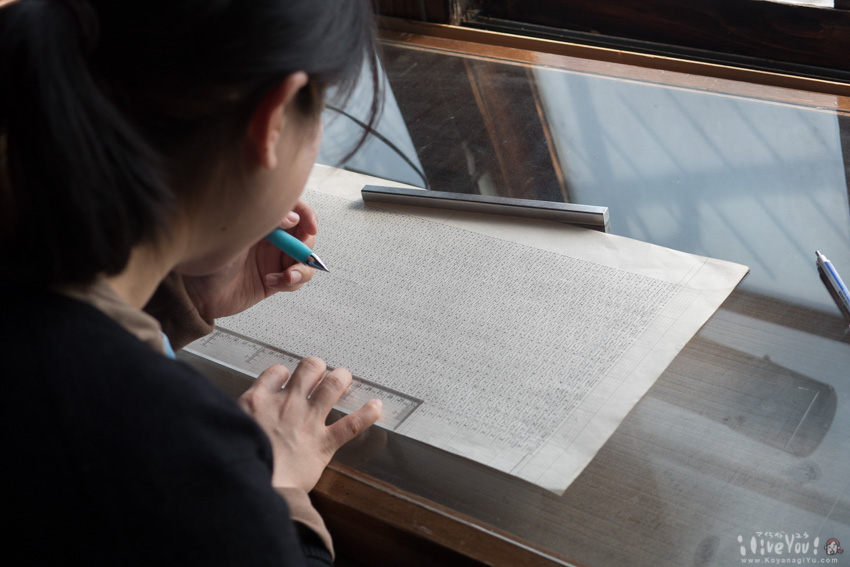

「絣(かすり)」と呼ばれるデザインの図面を起こす

「しぼ」によって縮むことも計算し、一目ずつ書く

「しぼ」によって縮むことも計算し、一目ずつ書く

生糸を湯もみし、染め上げる

しなりの利いた棒の方が、うまくかき混ぜられるのだそう

しなりの利いた棒の方が、うまくかき混ぜられるのだそう

糸を巻く

図案通りに糸を染める

しっかり結んであるけれど、片方の糸を引っ張ればすぐにほどける

しっかり結んであるけれど、片方の糸を引っ張ればすぐにほどける

糸を結んだままで染めれば模様も出来る

糸を結んだままで染めれば模様も出来る

これが図案の設計図

これが図案の設計図

綜絖(そうこう)に縦糸をセットする

中央に着いた小さな穴へ、図案通りに糸を通す

中央に着いた小さな穴へ、図案通りに糸を通す

国からの認定を受けるほど特に細かで難しい作業だ

国からの認定を受けるほど特に細かで難しい作業だ

手織機で織る

シボ出しをするのなら、このあと湯通しもするのだろう

シボ出しをするのなら、このあと湯通しもするのだろう

昔はこんな風に作業工程を人に見せることはなかったそうだ。

それが転じて「ツルの恩返し」の昔話が出来たのではないか、といわれている。

となると、娘が織っていた「たいそう美しい布」って、そうとうお高いのでは……!

酒井織物では通常工場見学を行っていない。

ただ、ある程度人数がまとまれば視察の受け入れはしているようなので、代理店である「雪国観光圏」に相談してみるといい。

また、インタビュー動画が美しかったのでリンクを貼っておく。

Special Thanks

この取材は一般社団法人プレスマンユニオン主催の雪国観光圏プレスツアーで訪れ、交通・宿泊・飲食費をご負担いただきました。記事の監修・編集は受けておらず、金銭は発生しておりません。感想はコヤナギ自身の主観によるものです。

また執筆依頼もないため、自主的に記事化したものであり、PR記事ではありません。

取材にご協力いただいた酒井織物様、ありがとうございました。

BOOKカウンター

最後まで読んでくれてありがとうございました!

この記事は3000文字ありました。

書籍にするとおよそ5ページ分です!

コヤナギの記事は写真もいっぱいあるから、本当に本だったら倍以上のページを読んでると思う。

「活字離れ」とかいわれるけどさ、けっこう読めてるよね。

もしも記事がおもしろい・お役に立ったら、シェアやフォローをしていただけると、とっても励みになります!

雪国観光圏の紡ぎ方(閉じる)

投稿: 2018年4月7日

わたしたちが着ているこの洋服だって、布と呼ばれている一片のかたまりになるために、無数の糸が絡み合って織られている。意識を小さくして糸が組み合わさった仕組みを探ろうとしても難しい。でも機械化される前には、たしかに人間が手で […]

投稿: 2018年4月8日

「雪のように白い肌」とはよくいうが、雪は本当に白くさせる力があることをご存じだろうか。 それは、残念ながら美容ではなく、伝統的な麻の布に働く効果なワケだけど。 「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった 。」の書き出しで […]

投稿: 2018年4月8日

「新潟」といえば「雪国」ときて「米どころ」そして「酒どころ」と続くだろう。 新潟の日本酒と一口にいってもそのスタイルは多く、いまは「これが新潟の酒」とは断定しがたい。 そんな中でも「八海山」を知らない人は下戸でもなかなか […]

投稿: 2018年4月8日

みそも醤油も昔はしょっぱいばっかりで美味しくなかったらしい、と聞いたことがある。 基本的に塩で固めた保存食で、それは漬け物にもいえる。深い雪に閉ざされている間、なんとか食いつなぐ手段であって、渋々食べるものが転じてこのよ […]

投稿: 2018年4月8日

仕事で一度だけ、パークハイアット東京のスイートルームへいったことがある。 宿泊取材ではなく、そこに泊まるVIPとの打ち合わせで、だ。防犯を意識してかいくつかのエレベータを乗り継いでやっと到着するという別世界。マンションだ […]

投稿: 2018年5月10日

春の太陽が降り注ぎ、雪解け始める3月の新潟・津南町。 ひと冬雪の中でじっと美味しさを蓄えた「雪下にんじん」の収穫体験をしてきたよ。 畑の中で越冬したにんじんはどこが美味しいの? […]

投稿: 2018年5月14日

国道253号線から県道427号線に入ると、途端に道幅が狭くなる。 自然の都合に合わせた山道は突飛なほどの湾曲を描き、ハンドルをキツく切るたびに遠心力を感じ、それが山深さへの緊張感につながる。しばらくは人里もないだろう、こ […]

投稿: 2018年5月16日

新潟、十日町、雪国……と聞くと教科書で見たような「2階から出入りする豪雪地域」という印象が強いだろう。 もちろんそれも間違ってはいない。「なんでそんなに雪が降るのに暮らせるの?」「夏は暑いの?」などの疑問があふれかえるこ […]

投稿: 2018年5月17日

紙を手作りしていた時代、紙作りは冬の仕事だったそうだ。 いまみたいに「牛乳パック」の再利用で紙すきなんてもちろん出来ないから、木を育て、蒸し、皮を剥ぎ、茹でて、叩いて、線維を作り、やっと紙すきをする。 和紙の素晴らしさっ […]

投稿: 2018年5月28日

石油のような香りのする天然温泉がある、と聞いたら誰もが眉をひそめるだろう。 しかもそれが「日本三大薬湯」だというならば、温泉好きでなくとも手ぬぐい片手に立ち上がりかねない。 「草津温泉(群馬)」「有馬温泉(神戸)」に並ぶ […]

投稿: 2021年11月16日

新潟県の有名な温泉地「松之山」の近くに、赤さびで覆われた個性的な建物がある。里山科学館「森の学校 キョロロ」だ。 日本有数の豪雪地帯に数えられる十日町では、多いときでは30メートル近く雪が積もる。30メートルといえば、1 […]