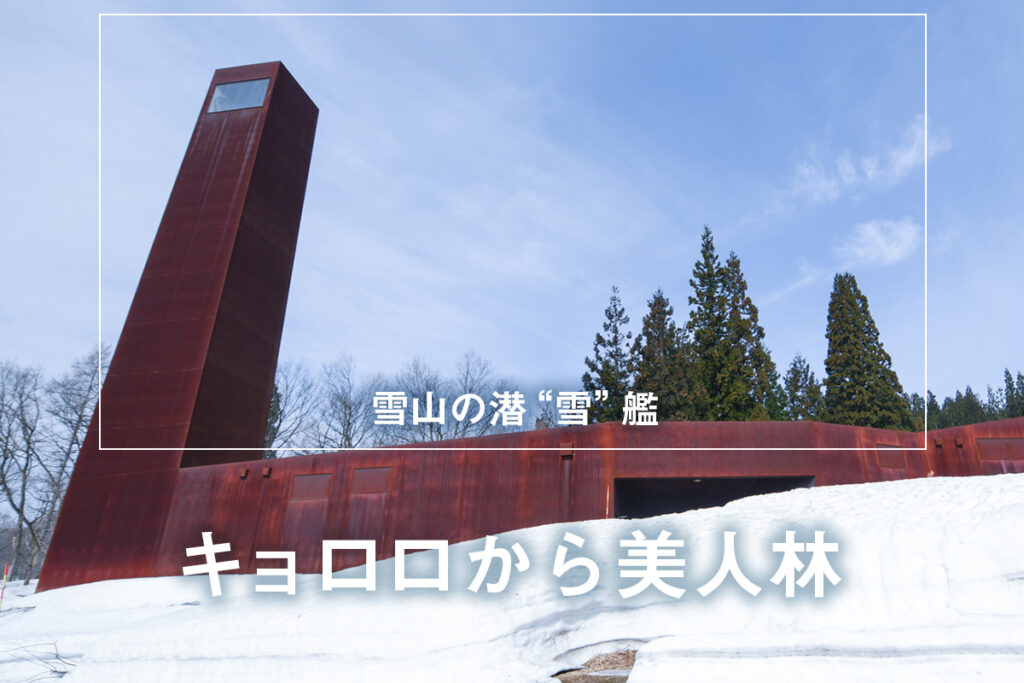

新潟県の有名な温泉地「松之山」の近くに、赤さびで覆われた個性的な建物がある。里山科学館「森の学校 キョロロ」だ。

日本有数の豪雪地帯に数えられる十日町では、多いときでは30メートル近く雪が積もる。30メートルといえば、10階建てのマンションくらいだろうか。そんな積雪の大都会の中でも、むかしから人は暮らしている。それも、うまくこの雪を利用して。そんな雪国文化を自然の中で学び体験できるのがここなのだ。

このブログは、2018年の3月に訪れた時のことを、思い起こして書いている。タイムスリップ旅行記だ。

ブナ林「美人林」をスノーシューで歩く

寒い、雪、閉じこもる、大変。そんな連想ゲームで雪国暮らしを想像すると、とにかく過酷だったのではと考えてしまうのですが「雪は暮らしのパートナーだ」とガイドさんは語ります。

まずは論より体験、かんじきならぬ「スノーシュー」を履いて、雪の積もった美人林を歩いてみることにしました。

「雪の表情は季節によって変わります。降り始めはさらさらでとても軽く、今のように雪解けが始まると表面は氷のように硬く重くてとても雪かきするのは難しいです。ただ、これだけ硬く積もっていても、靴のまま歩こうと思うと、足がズボリと入って、埋まってしまいます。これが山の中だったら命取りですよね。でもかんじきを履くことで、雪の上を歩くことができます。いま、美人林に積もっている雪はおよそ2メートル。かんじきがあれば、その上を歩いて、夏とは違う視点で美人林を眺めることができます」

美人林は樹齢100年のブナが立ち並ぶ。大正末期に木炭のために伐採され丸裸になった山肌に、ブナが一斉に生え出したとか。だから、大きさ・高さの揃った均等なふしぎな風景ができあがった。これが絶景として口コミが広がり、景勝地として保護されたのが始まりだそうです。

SNSの普及で知る人も多いのでは。

木を見上げると同期の木々たちが木洩れ日を譲り合って枝葉を伸ばした様子が見えて、少し微笑ましいです。

「冬の美人林でも、生き物の気配を感じることができます。たとえば、白い雪の上の獣の足跡やフンはよく目立ち、狩りに役立ちます。キラキラ光る雪の上を、顔を近づけてよーく見てみてください。1ミリにも満たない小さな生き物が飛び跳ねている様子が見えませんか? 地元では雪虫といわれています。これは、なにか役に立つわけじゃないですが(笑)ブナの木に耳を当てて音を聞いてみてください。風を受けて音が響いているのですが、この音で木の健康状態が分かったりします。ブナの木は水分を多く含むので、その様子で聞き分けるという感じです」

キュロロに戻ってきて、おもしろいもの見せてもらいました。

「雪室をご存じですか? 冬の間、積もった雪を少し掘って、その上に茅でテントを作り、そこで食糧を貯蔵するという、昔からの雪国の知恵です。これ、ただの冷蔵庫と思われがちなのですが、ちょっと違うんですよ。この大根、11月くらいから保管していたものなのですが、ちょっとかじってみてください」

そう言って大根をバリンと2つ折り。なんて怪力に持ち主、と思って大根にかじりついてみると……すごくみずみずしい! 4カ月も入れておいたら、切り干し大根みたいにしんなりしているのかと思ったら全然違いました。しかも、大根の辛味がなくて、甘い!

「そうなんです。雪室は保冷だけでなく適度な湿度で食材を熟成させ、旨味を凝縮させる働きがあります。昔の人は、このおいしさが分かっていたんですよね。雪下にんじんがブランド品として知られてきましたが、あれがおいしいのも同じ原理です」

赤さびに守られた雪山の潜“雪”艦

「キョロロ」の名の由来は、夏にこのあたりへやってくる渡り鳥「アカショウビン」の鳴き声に由来します。アカショウビンは人気者の鳥で、チョコボールのキョロちゃんのモデルだとも。

印象的な外観はデザイン性だけではなく、30メートルも積もる雪に耐えられる金属の堅固さと、赤さびがコーティング効果となっているそうだ。想定されている雪の重さは、1.5トン/1平方メートル! 雪に埋もれるその姿は、まるで潜水艦ならぬ潜“雪”艦ですね。

館内では雪国暮らしの体験の他、里山の生き物を展示していたり、「大地の芸術祭」関連の作品を鑑賞することができます。

越後松之山「森の学校」キョロロ – 十日町市立里山科学館

http://www.matsunoyama.com/kyororo/

Special Thanks

この取材は2018年3月に一般社団法人プレスマンユニオン主催の雪国観光圏プレスツアーで訪れ、交通・宿泊・飲食費をご負担いただきました。記事の監修・編集は受けておらず、金銭は発生しておりません。感想はコヤナギ自身の主観によるものです。

また執筆依頼もないため、自主的に記事化したものであり、PR記事ではありません。

しかも、それを2021年11月に思い出しながら書いてます。

取材にご協力いただいたキョロロ様、ありがとうございました。